目次

「矯正治療患者における軟組織移植の効果」尾野誠先生のセミナー参加しました。

以下自分用のメモです。実際の術前、術後の経過など症例写真も見れて貴重でした。

普段なかなか学ぶ機会の少ない分野のため大変学びになりました。

Ⅰ.矯正治療と歯肉退縮の関係性

・残念ながら、矯正治療と歯肉退縮には相関関係がある。

・薄い唇側に歯を動かせば歯肉退縮(Recession)が生じる。逆に、歯を歯槽骨内に動かすと歯肉は増殖(Creeping)が起きる。

・ディヒーセンスdehiscenceの量と歯肉退縮は相関関係にあるが、必ずしも比例関係ではない。

ディヒーセンスdehiscenceが生じていても歯肉に覆われていることが殆どだから。

しかし、その部位にブラッシング圧、プラークコントロールなどの因子が組み合わさることで歯肉退縮を生じる。

・2015年AAPのconsensusで、Thin-Bio typeの歯肉で歯を唇側に動かす際は、軟組織移植による角化歯肉の増大の必要性が提唱されている。

・角化歯肉は2mm以上ある方が良い。

Ⅱ.歯肉退縮の疫学と特徴

・世界でみても80%以上の人がどこかしら歯肉退縮をもっている。

・歯肉退縮の原因

素因:付着歯肉の不足、薄い歯肉・骨、小帯の牽引、口腔前庭の狭小

直接的原因:外傷性、細菌性

・歯肉退縮の分類

①Millerの分類(歯肉歯槽粘膜境と歯間部の組織量を加味)

②Carioの分類(唇側と隣接面のアタッチメントレベルを比較)

Ⅲ.Phenotypeの診断とPhenotype Modification Therapy

・Phenotyoeの診断が重要。プローブによる測定が一般的。

・結合組織移植術(CTG)や遊離歯肉移植(FGG)を行うと予後の結果がより良い

・とくにCTGは①角化歯肉幅の増大②歯肉の厚みの増大③根面被覆率の上昇→審美性・機能性の向上

・根面被覆術後の経過は①長い上皮性付着②再生③新付着のどれになるかは正直予想はできない。

・臼歯部の歯周状態をコントロールしやすい点などを考慮すると、

アンテリアガイダンスや犬歯誘導をしっかり確保する嚙み合わせを作ることがポイント。

臼歯の離開を作れることが重要。

・口蓋粘膜から組織を採取することは理論上無限に出来る。但し、組織の質が元に戻るまでには4-6か月待った方が良い。

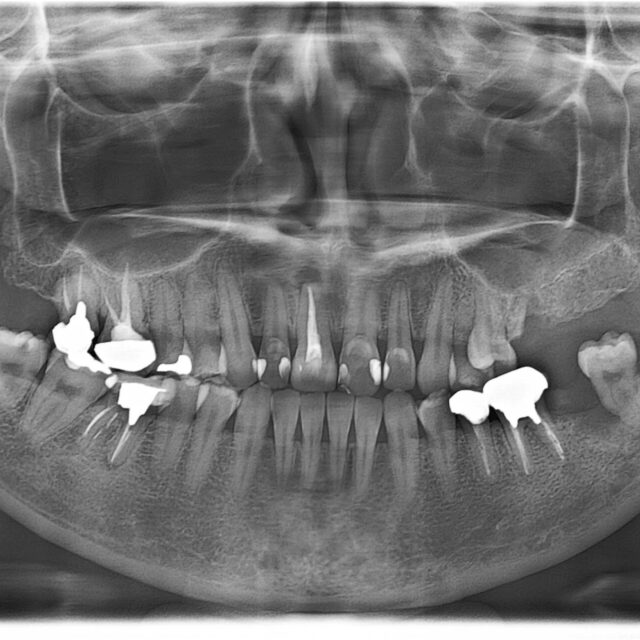

・矯正治療前にCTを撮影するのはmust。移動方向を考える際に骨の状態を確認するべき。

・とくに、日本人は下顎のsymphysisが薄いことが多いので要注意。

・できれば矯正治療前に、根面被覆術を行えると理想的。後から行うよりリカバリーが楽。