目次

子どもの矯正治療の一番のポイントは成長です。

人間は80-90年自分の歯で噛んで生活しますが、

最初の12年前後で歯の生え変わり、骨格、顔つきなどの土台がほぼ完成します。

たった最初の12年で乳歯が20本抜けて、永久歯が28本生えてきます。

言い換えれば合計48本の歯の入れ替わりが最初の12年で終わり、あとは死ぬまでその歯を使い続けなければいけません。

顔つきも同じです。

顔つきは上下の骨格のバランスで決まります。

この骨格のバランスも最初の12~15年で形成され、それ以降に顔つきは大きく変わりません。つまり

最初の12年が重要になります。

そこで、今回は生まれてからの12年の成長についてお話します。

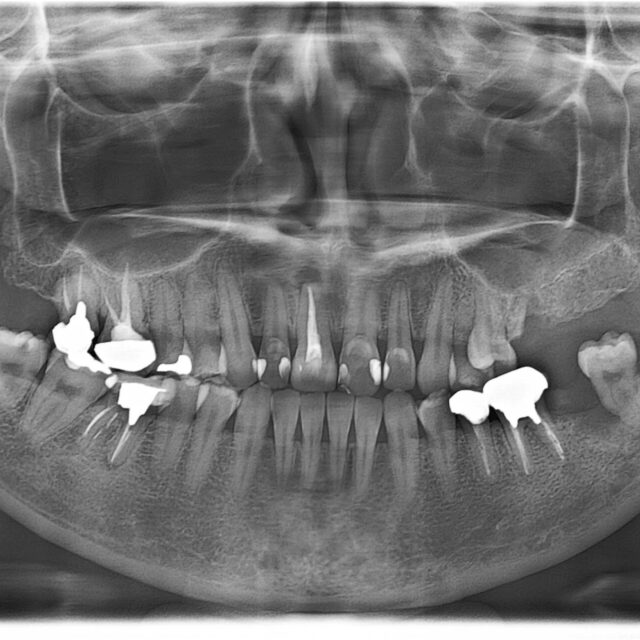

歯科矯正の領域で考える成長とは

①身長の成長

②頭の成長

③上あごの成長

④下あごの成長

①身長の成長

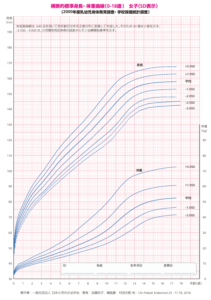

身長の成長データは「標準成長曲線」をよく参考にしています。

標準成長曲線とは、

年齢ごとの平均身長や体重を基準に作られたデータです。

個人差があるため、ばらつき(標準偏差)も含まれています。

↑これが男女の標準成長曲線です。

(日本小児内分泌学会, Clin Pediatr Endocrinol 25 : 71-76, 2016)

年齢ごとの特徴

・乳児期(0〜1歳)

→ 出生時:約50cm前後、1歳で約75cm

→ この1年間が最も急速に成長

・幼児期(1〜6歳)

→ 年に約5〜7cmずつ伸びる安定期

・学童期(6〜10歳)

→ 年に約5〜6cmの安定した成長

・思春期(10歳以降)

→ 「思春期スパート」:女子は10〜12歳頃、男子は12〜14歳頃に年間8〜10cm程度伸びる

→ 最終的に、女子は平均158cm前後、男子は平均170cm前後で成人身長に近づく

女子と男子で成長スパートの時期がずれているのがポイント!

なんでこの成長スパートが大事なのか?

→成長スパートの時期を考慮した治療計画を立てているからです。

こどもの矯正治療は、装置の使用タイミングも成功に大きく影響します。

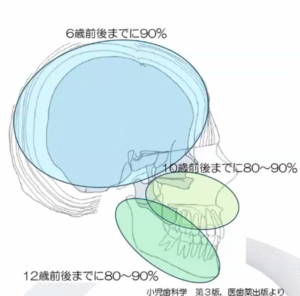

②頭(脳頭蓋)の成長

頭(脳頭蓋)の大きさは6歳までで90%完成します。

先に頭が完成した後で、上顎と下顎が順番に成長で大きくなって顔全体のバランスが整ってくる流れです。

頭→上あご→下あごの順序で成長

③上顎骨の成長

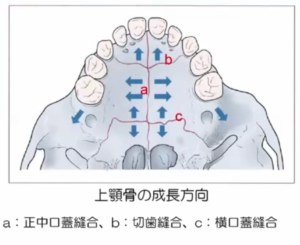

上顎骨は基本的に10歳までには80-90%成長が進んで落ち着いてきます。

上顎骨の成長方向は3パターン(縦、横、前後方向)あります。

上あごは①正中口蓋縫合②切歯縫合③横口蓋縫合の3つの主要な縫合部があります。

この骨と骨のつなぎ目である縫合部が拡がって成長すれば骨は大きくなります。

①の正中口蓋縫合は横(側方)成長のターゲットになるので、骨を横に拡げたい治療をするときはここにアプローチします。

②切歯縫合は前後成長になります。とくに上顎を前に成長させたいときは切歯縫合にアプローチするのが最も効果的です。

ただし、難しいのが切歯縫合は比較的早い段階で骨のつなぎ目がくっついてしまいます。

そのため、前方に拡げられる時間的余裕が少ないので、矯正治療の開始時期が治療結果を大きく左右します。

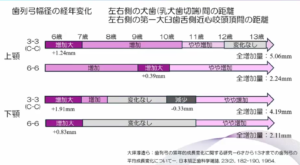

上あごの成長が少ないのは本当?

上あごの側方成長量は概ね決まっています。

3番目(犬歯)から3番目(犬歯)の間が最も拡がるとされていますが、量としては少ないです。

そのため、歯列の幅が狭いので永久歯の生えるスペースが足りないのは避けれません。

対策として、矯正治療で拡げるのが最も効果的なアプローチになります。

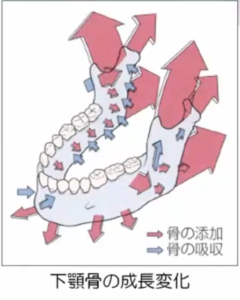

④下あごの成長

下あごは前下方に成長します。

その際に成長量が多いのは後方部分になります。

後方部分が成長する結果、下顎が前下方に成長しているように見えます。

この成長の方向や成長量で上下顎のバランスやかみ合わせが大きく左右されるので治療の大事なポイントになります。

下あごの成長のコントロールが治療の鍵

以上、成長に関する基礎知識の概要をまとめました。

子どもの矯正治療で、顎のバランスを整えるための前提知識としてお話させて頂きました。